Inhalt:

Restaurierung der Venusgrotte im Schlosspark in den Jahren 2015 bis 2025

Entstehungsgeschichte und Konstruktionsaufbau

Grotte in roter Beleuchtung als "Bacchanal vom

Hörselberg",

Aquarell von Heinrich Breling, 1881

Foto: Bayerische Schlösserverwaltung / G. Schmidt

© Wittelsbacher Ausgleichsfonds, München,

Inv.-Nr. B VIII 0025

Die Venusgrotte im Schlosspark ist ein einzigartiges Bauwerk in Form einer künstlichen Tropfsteinhöhle und der Höhepunkt der Illusionsarchitektur König Ludwigs II. Er ließ in der Grotte einerseits den 1. Akt der Oper „Thannhäuser“ von Richard Wagner in Szene setzen, andererseits das Motiv der Blauen Grotte von Capri. Dafür konnte die Grotte in verschiedenen Farben künstlich beleuchtet werden, wofür eines der ersten Elektrizitätskraftwerke der Welt geschaffen wurde. Hofbaudirektor Georg Dollmann und der Landschaftsplastiker August Dirigl errichteten die Grotte 1875-77. Im 19. Jahrhundert war sie das wohl größte Bauwerk ihrer Art, obwohl sie nur für die Nutzung durch den König zu dessen Lebzeiten konzipiert war.

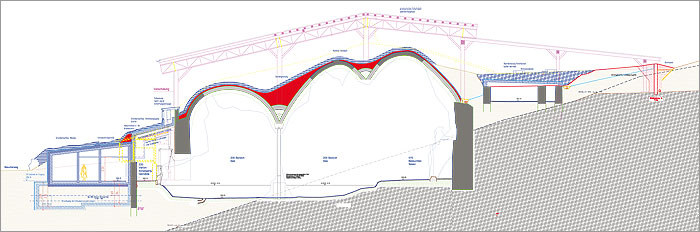

Die Grundkonstruktion besteht aus 1,70 Meter dicken Kalkbruchsteinwänden und einzelnen Säulen aus Bruchstein bzw. Gusseisen. Der Ein- und Ausgangsbereich ist mit einem Bruchsteingewölbe, die Hauptgrotte mit einem weit gespannten Gewölbe aus Ziegelmauerwerk überwölbt. Die Gewölbe wurden außen mit flüssigem Teer abgedichtet und anschließend mit Erde überfüllt.

Die innen sichtbare Raumschale besteht aus Putz, der auf Rupfen bzw. Eisengitter aufgebracht wurde. Um eine authentische Oberfläche zu erzielen, wurde der Putz teilweise flüssig vergossen, teilweise wurden in Putz getränkte Stoffe geschickt drapiert. Die Oberflächen wurden farbig gefasst und stellenweise mit Glimmer versehen, wodurch zusammen mit der wechselnden farbigen Beleuchtung glitzernde und glänzende Effekte erzielt wurden.

Hauptgrotte mit See

Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Feuchtigkeitsprobleme und Konstruktionsschäden

Schon kurz nach der Fertigstellung traten in der Grotte Feuchtigkeitsprobleme auf. Aus diesem Grund wurde bereits 1889/90 über der Hauptgrotte ein Dach errichtet. Damit war das Problem jedoch nicht vollständig gelöst, da unterirdisch fließendes Wasser insbesondere nach starken Regenfällen oder bei Schneeschmelze nach wie vor durch die dicken Natursteinmauern drang.

Nach rund 140 Jahren war die Venusgrotte durch die eindringende Feuchtigkeit stark beschädigt. Die filigrane Innenraumschale aus Eisengeflecht und Romanzement korrodierte und zerfiel. Bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts mussten erste Schutznetze eingebaut werden, um die Sicherheit der Besucher bei den Besichtigungen zu gewährleisten. 1997 wurden im Ein- und Ausgangsbereich und im Bereich der gesamten Führungslinie zusätzliche Schutzgerüste und Netze ergänzt.

Zudem war das ursprüngliche Erscheinungsbild verändert, von der ehemals modernen Technik nichts mehr zu spüren. Bodenbeläge und Teilbereiche der Grottenschalenoberfläche waren verfälscht, die Lichtführung veraltet; sie entsprach nicht dem historischen Lichtkonzept. Von der historischen Ausstattung waren nur noch Reste vorhanden.

Instandsetzungsmaßnahmen und Restaurierungsziele, Projektbeschreibung

Vorrangige Ziele der Restaurierung waren die Konservierung und dauerhafte Sicherung der noch umfangreich vorhandenen historischen Bausubstanz und der Ausstattungsreste sowie die Wiederherstellung des ursprünglichen, ungestörten Raumeindrucks der Grotte. Die Schutznetze und Schutzgerüste sollten wieder entfernt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, mussten die nachfolgend genannten Schadensursachen beseitigt werden:

-

Wassereintrag von der Hangseite durch Schichtenwasser und durch Niederschlagswasser in den nicht von der Dachkonstruktion überdeckten Bereichen

-

Mangelhafte Dachkonstruktion über den Ziegelgewölben

-

Ungeeignete raumklimatische Verhältnisse im Inneren der Venusgrotte (Höhlenklima, Feuchteeintrag durch Besucherverkehr, Wasserfall, Hang- und Schichtenwasser); diese führten zu fortschreitendem Korrosionsprozess in der Drahtputzschale und Schäden am Monumentalgemälde und der sonstigen Ausstattung.

Grundriss der Venusgrotte (StBA Weilheim)

Um den vorhandenen Problemen zu begegnen, waren folgende Maßnahmen erforderlich:

-

Errichtung einer weitgehend unterirdischen Sperrmauer nördlich der Venusgrotte einschließlich Drainage zur Minimierung des Eintrages von Hang- und Schichtenwasser in die Venusgrotte

-

Verbesserung und Ergänzung der vorhandenen historischen Drainageleitungen im Grotteninneren

-

Abbruch des bestehenden Dachs und Neuaufbau einer Abdichtung oberhalb der Gewölbe einschließlich Gründachkonstruktion, die sich bis zur nördlichen Sperrmauer erstreckt

-

Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Nahbereich der Drahtputzschale auf 80% rel. Luftfeuchte durch den Einbau einer raumlufttechnischen Anlage, um den Korrosionsprozess zu stoppen

-

Restaurierungsarbeiten an der Drahtputzschale, Baustellenfoto

Foto: Bayerische Schlösserverwaltung / Heiko OehmeStatische Ertüchtigung der Hängekonstruktion der Drahtputzschale und von zwei historischen Gusssäulen mit elementarer Bedeutung für das Tragwerk

-

Restauratorische Überarbeitung der Drahtputzschale einschließlich Stalaktiten, Stalagmiten und Sonderkonstruktionen sowie Errichtung eines galvanischen Schutzes für die dauerfeuchten Bereiche

-

Sicherung, Restaurierung, zum Teil auch Rekonstruktion der Ausstattung (Monumentalgemälde „Venusszene des Tannhäuser“, vergoldeter Muschelkahn, Kristallthron und Muschelthron, Blumengirlanden und künstliche Pflanzen, Astwerkgeländer, Kachelöfen)

-

Wiederannäherung an das historische Beleuchtungskonzept mit den unterschiedlichen Lichtfarben; Verbesserung der Beleuchtungssituation

-

Ersatz der bestehenden WC-Anlage durch einen weitgehend unterirdischen Anbau im Süden der Venusgrotte, der auch Personal- und Technikräume enthält.

Naturschutz und Fledermäuse

Durch die Lage der Baustelle im Naturschutzgebiet „Ammergebirge“ waren umfangreiche Vorgaben des Naturschutzes zu beachten. Die Baumaßnahme wurde permanent naturschutzfachlich begleitet, um negative Auswirkungen auf die geschützte Fauna und Flora zu vermeiden. Insbesondere die in der Venusgrotte lebenden Fledermäuse, u. a. die „Kleine Hufeisennase“, erforderten besondere Maßnahmen. Für sie wurden, in Zusammenarbeit mit Fledermausexperten speziell konzipierte, neue Einflugröhren vorgesehen.

Ausführung der Baumaßnahme über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren

-

Abschnitt: Baustelleneinrichtung/Zufahrten: August 2015 – 2016

-

Abschnitt: Sperrmauer – Wasserumleitung: 2015

-

Abschnitt: Technik und Betriebsräume: 2016 – 2024

-

Abschnitt: Abbruch bestehendes Dach: 2016 – 2018

-

Abschnitt: Instandsetzung Schale innen: 2018 – 2024

-

Abschnitt: Abdichtung Gewölbe, Gründachaufbau: 2021 – April 2025

Schnitt durch die Venusgrotte (StBA Weilheim) mit Schutzdach während der Bauarbeiten

Text: Susanne Hempe, Wolfgang Eichner, Martin Bosch

Facebook Instagram Blog der Schlösserverwaltung YouTube